很多年前,身為一個青嫩高中生時,我曾經對建中橄欖球隊的歷史產生過興趣,雖然我不打橄欖球。那時在文獻中看到,建中黑衫軍的歷史,似乎起源於日本時代台北一中以日本學生為主力的橄欖球隊;身穿黑衫的傳統,也是受到那個時代紐西蘭球隊的啟發。終戰前日本時代的社團傳統,竟然在戰後留傳下來,而且成為世代守護的榮譽象徵,讓我很訝異。

在那個年代,KANO嘉農棒球隊的青春熱血電影還沒有被拍出來。終戰前日本時代的建國中學的前世擁有哪些傳統與文化,彷彿是一個被詛咒的幽靈,在日本建築師近藤十郎設計、二戰時受到空襲後重建的紅樓角落裡,一邊徘徊漫步,一邊呢喃低語,沒有太多人清楚它的故事。

建國中學,被稱為大學階段之前的台灣北部高校最高學府—注意是男性高校,北一女同學請原諒我們這些討厭的全稱式敘述。建國中學的學生,向來被稱為天之驕子—不管是過去還是現在,這聽起來都有點中二症。閱讀紙面上的歷史,我們得知建中是終戰後由台北一中、台北三中與台北四中的台灣本島人學生集結而成,最後合併進入原來的台北一中校舍上課,即今日的南海路校址。

然而,終戰前的台北一中,其實並不是台灣高校一級的最高學府,它的位階僅是舊制中等學校。當我有機會與老一輩的台灣耆老聊天時,發現他們很自然地將建中與終戰前的「台北高校」進行比較,而非台北一中。因為全名「台北高等學校」的台北高校,才是那個時代的台灣高校第一名門。

老一輩的人說,台北高校不但學風自由奔放,裡面的學生都像是怪物一樣的天才,集結了台灣從南到北頂尖拔粹的精英,都是「天之驕子」。這是一家終戰後因體制變化、最後被迫消失的高校,原有校舍被新成立的台灣省立師範學院使用,爾後成為國立台灣師範大學。

當時年少的我還不太能夠深刻體會,所謂的舊制日本高校是什麼,因為戰後台灣實行的是改良版的美國教育體系;而舊制日本高校,其實是歐洲與日本體制的混血兒。多年之後,有一次在日本旅遊,無意中造訪了某家舊制高等學校故址,仔細參觀裡面的文物,才解答了我多年之前的疑惑。那個在建中紅樓遊蕩的昔日高校幽靈,它的一部分身世與故事,其實是日本戰前獨特的「教養主義」與「精英教育」傳統。

那個時代的台北高校,實行的教育理念是日本明治時代以來的教養主義,認為高校學生需要接受的教育洗禮,不能僅限於狹隘的特定學科,而必須廣泛吸收不同領域的知識與教養。除了重視文學與藝術的薰陶,更特別將哲學思辨與音樂/體育,視為高校時期必須培育鍛鍊的涵養。

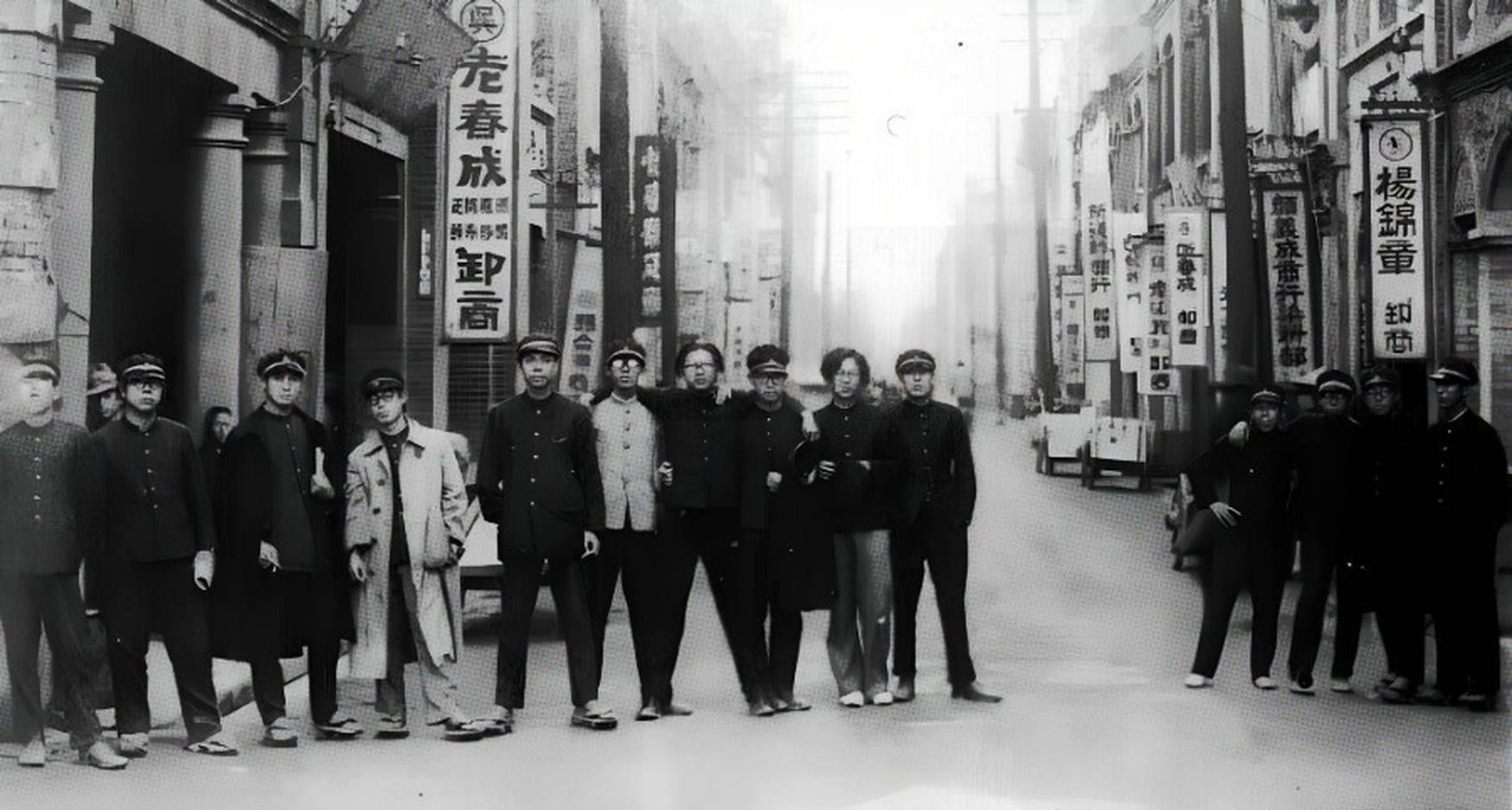

台北高等學校學生披著披風腳踏木屐,一起閒逛本島人的商業重鎮永樂町(圖片來源:國立臺灣師範大學網站-台北高等學校創立90周年紀念活動展覽)

台北高等學校學生披著披風腳踏木屐,一起閒逛本島人的商業重鎮永樂町(圖片來源:國立臺灣師範大學網站-台北高等學校創立90周年紀念活動展覽)

這裡提到的文學、藝術與思想,更多指涉的是流傳至日本的歐洲文化。在明治維新文明開化的理念下,一個受過高等教育的現代成年人,被期待必須要對歐洲文化有深入的嫻熟和體驗,才能夠進一步發展自己的獨特個性與立身之道。大學教育的目的,固然是要培養特定學科的專門家,但在進入特定學科的窄門之前,必須要在高校時期沉浸於更加廣泛淵博的教養。

教養主義結合精英理念的舊制高等學校,就是過去的台北高校學生被稱為天之驕子的原因。台北高校在最初創校之始,其實就是使用當時的台北一中校舍、今日南海路上建中早已毀損的舊建築,後來才搬遷到古亭町。台北高校畢業生可以直升日本境內任何一所帝國大學(共九所)就讀,不論是東京、京都、九州、仙台甚至朝鮮京城的帝國大學,都任憑選擇。這是其他中學畢業生沒有的特許資格。

順便一提,當年另一個精英主義系統的台北帝國大學(戰後的台灣大學),招生也是廣納日本各地舊制高校畢業生,除了醫學部以外,台灣本地學生(包含本島人和日本灣生)從未佔據多數。台北高校學生被鼓勵要放眼天下,要成為最優秀的國家精英、以晉身日本未來各界的領導階層為目標。

這種獨特的精英教育,造就了台北高校既嚴格又自由的學風。台北高校是七年制,分為尋常科四年和高等科三年。尋常科招收小學校/公學校畢業生、類似今日的國中;而高等科除了尋常科直升之外,也會經由入學測驗招收其他中學畢業生,類似今日的高中。由於畢業保障直升帝國大學,在校的七年時間內,學生在滿足基本科目學習之外,都被鼓勵去吸收不同領域的知識、技能與文藝,不論是文科生或理科生,都要擁有廣泛的興趣觸角。

既然不必為了應付一次性的大學聯合科舉考試,台北高校學生有很多時間,能恣意揮灑青春來探索各種可能性。除了參加社團(運動性和音樂性社團都很熱門),很多人會學習至少兩種以上的外國語,泡在書店或圖書館痛快閱讀各種千奇百怪的書籍,放學後會在現在的西門町或古亭至台北車站前這一帶(跟今日建中學生活動範圍差不多)遊蕩,或者看幾場特價電影,或者到便宜的咖啡店將西洋古典音樂聽到飽。

那個時代獨特的教養主義理念,鼓勵台北高校學生不要為了應付考試死讀書,而他們也在日常生活中,展現了每個世代男性青少年都曾擁有的叛逆-留起長髮、大口抽菸、深夜飲酒與聚眾遊街,這些都是家常便飯。當年很多人的蠻風裝扮,比起歷來建中學生熱衷的改褲管、割書包、別徽章,可能都還更加奇形異狀。在這其中,甚至也包含了多位後來非常知名的人物。

台北高等學校學生聚集在本島人攤販前享受小吃,貪吃的樣貌跟今日的台灣街頭場景幾乎一樣(圖片來源:國立臺灣師範大學網站-台北高等學校創立90周年紀念活動展覽)

台北高等學校學生聚集在本島人攤販前享受小吃,貪吃的樣貌跟今日的台灣街頭場景幾乎一樣(圖片來源:國立臺灣師範大學網站-台北高等學校創立90周年紀念活動展覽)

故總統李登輝先生在政治上的評價,在台灣有人欣賞也有人不喜歡。但在日本,李登輝有很多狂熱粉絲。當他在日本被介紹時,除了會提到曾就讀於京都帝國大學(因戰亂他沒有畢業,戰後才進入台大),通常都會強調他是舊制高等學校體系的台北高校畢業生。這也印證了舊制高等學校,在老一輩日本人(以及老一輩台灣人)心目中的崇高地位。

李登輝曾在一些訪問中提過,在台北高校時期的經歷大幅拓展了他的眼界,除了學習多門外國語(英語、法語和德語),後來受洗為基督徒的他在這時閱讀了許多東西洋的哲學思想作品,以及許多翻譯成日文的歐洲小說和戲劇,奠定他一生的心靈基石。他曾提過自己台北高校的同學,即使在打屁談笑之間,都言必稱康德與蘇格拉底;而他在這個時期除了迷上劍道和足球,更培養出對西洋古典音樂的濃厚興趣(他會拉小提琴),所以後來在從政之餘,他甚至抽空翻譯過歐洲歌劇《浮士德》歌詞,更成為在總統府常態舉辦音樂會的第一位總統。

一些日本政壇的重量級人物,不管是左派或右派,彼此之間的政見可能嚴重對立,但對李登輝的崇拜卻難分軒輊。他們在與李登輝會面時的震撼,不在於會說戰前古早味日語這件事,而是他所表現出的廣博文化涵養,即使在日本政壇都非常罕見。李登輝的年紀與這些政壇人士的父親相仿,但精神氣質卻宛若他們的祖父輩甚至曾祖父輩,接近明治中後期出生的那一代精英。其實這就是日本戰前的教養主義與精英教育,在台灣留下的獨特遺產。

也因為這種獨特遺產,在戰後的日本與台灣都被新的教育體制取代,更值得我們今天來謹慎地回顧與審視。戰後不管在台灣或日本,舊制高校系統都各自因不同的原因被摧毀,取而代之的,是更講究平等但要求考試績效的單向度升學主義。教養主義風潮下追求多元全方位知識興趣的理念不再,對各種藝術與文化薰陶的重視不再,學歷證書成為學生唯一依靠的憑藉。這種與戰前傳統的完全斷裂,其實是建國中學發展的損失。

終戰前的台北一中與台北高校,其實都同樣可被視為終戰後建國中學的前世。嚴格說來,建國中學是一個在數次整併中被創造的新單位,它的硬體繼承了台北一中,頭幾屆學生來源(古早時代的前輩)集結了台北一中、台北三中與台北四中。然而在台灣高校領域的位階,它更近似被迫在歷史中消失的台北高校;因為在戰前努力進入台北高校就讀的本島人學生,在戰後的首要選擇就會是建國中學了。這是終戰後獨特歷史環境下的不連續發展結果,但也可以被我們當成追尋深厚傳統養份的豐富土壤。

「一個幽靈,精英教養主義的幽靈,在紅樓遊蕩……」這個偶爾會在夜晚建中紅樓徘徊漫步的幽靈,或許還有許多尚未被發掘的傳說。或許只有當更多人聽懂它的呢喃低語,那些施加在它身上的各種詛咒,有朝一日才會逐漸散去。或許有的時候,幽靈代表的不是嚇人的鬼故事,而是斷裂的傳統與被封印的榮譽,以及在那些在古老的歷史塵埃中,被迫沉默隱藏許多年的悲喜劇……

本文作者 / 安德列 (建中44屆半熟成大叔)